As fadas de Cottingley

Uma reflexão sobre a autenticidade nas imagens

Elsie Wright era uma menina inglesa de 16 anos e vivia com seus pais na pequena vila Cottingley, nos subúrbios de Bradford, na região central da Inglaterra. Foi em 1917 que surgiram as primeiras fotos. Elas foram feitas logo que sua prima Frances Griffiths, então com nove anos de idade, chegou da África do Sul e foi morar com a família Wright.

As duas costumavam brincar nos arredores da casa onde havia um pequeno riacho. Com frequência voltavam com as roupas sujas e molhadas. Como justificativa com a mãe de Elsie, diziam que estiveram brincando com fadas que apareciam naquele lugar encantado. Quem iria deixar de brincar com verdadeiras fadas só para não se sujar um pouco? Era uma boa desculpa.

Elas se gabavam que sabiam como chamar as tais fadas e ainda outras criaturas que habitavam os bosques, tais como elfos e gnomos. Diziam que ficaram suas amigas e que de nada adiantaria alguém tentar encontra-los pois eles só apareceriam para elas. Não sendo levadas a sério pelos adultos, decidiram provar o que diziam. O pai de Elsie trabalhava em uma empresa de eletricidade. Longe de ser alguém rico, já ganhava o bastante para brincar com a recente popularização da fotografia e fazia seus instantâneos de final de semana com uma Midg, vendida pela Butcher. Elsie insistiu para que ele lhe emprestasse a câmera prometendo que voltaria com a foto de uma fada.

Midg utilizada para as duas primeiras fotos

Hoje no Science Museum em Londres

A Midg pode ser carregada com 12 placas de vidro no formato 3 ½ x 4 ½”, aproximadamente 8 x 10 cm. Porém, desconfiado, o pai de Elsie carregou apenas uma placa, mostrou como fazer um instantâneo e entregou a câmera para as meninas. Era um sábado à tarde. As duas sumiram e em menos de uma hora voltaram insistindo para que Mr. Wright revelasse o negativo. Assim foi feito e de dentro do laboratório, vendo a ação do revelador sobre a emulsão, naquele momento mágico em a imagem aparece, Elsie gritou para sua prima que ficara do lado de fora: “Oh, Frances, Frances, as fadas estão na placa—elas estão na placa!”

Primeira foto com Frances Griffiths

Se o pai de Elsie se impressionou, provavelmente foi mais com a proeza técnica de sua filha, logo em sua primeira tentativa. Mas considerou que tudo seria apenas continuação da brincadeira. Deve ter imaginado que que as “fadas” seriam figuras recortadas em cartão e colocadas na cena pelas duas meninas. Não se preocupou muito em saber como fora feito e nem considerou a hipótese de que seria realmente o autêntico instantâneo de fadas dançando em frente à sua sobrinha que muito tranquilamente olhava para a câmera, como que ignorando o evento sobrenatural que presenciava. Dois meses mais tarde emprestou sua Midg mais uma vez para a filha e uma nova foto mostrava Elsie sentada na grama e brincando com um gnomo com asas.

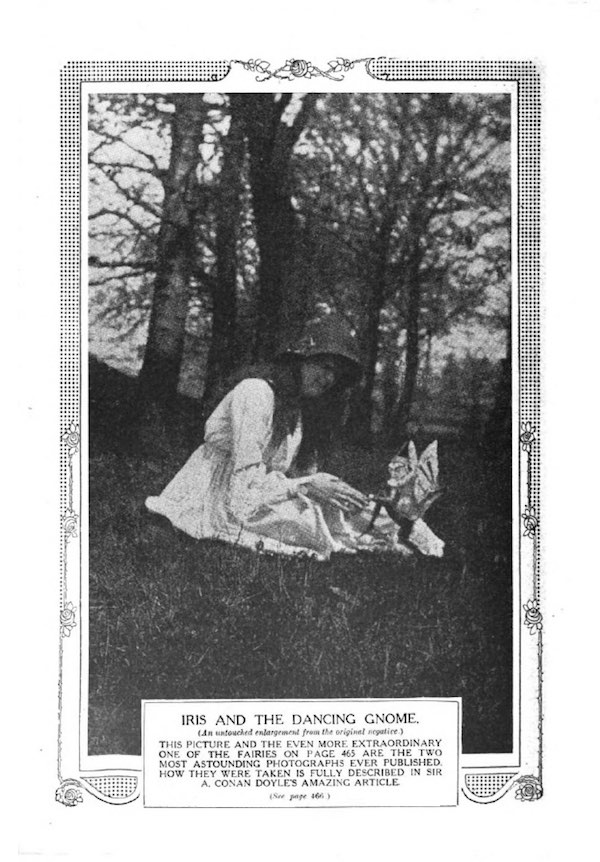

Página publicada na Strand Magazine com a segunda foto.

Iris foi o nome fictício de Elsie para a publicação

Já a mãe de Elsie era menos cética ou mais imaginativa. Dois anos mais tarde, Ms. Polly Wright, ao final de uma palestra sobre como vivem a fadas, na Sociedade de Teosofia de Bradford, mostrou as duas fotos ao palestrante. A acolhida dessa vez veio com toda seriedade e as fotos foram expostas na conferência anual de Teosofia que se realizaria alguns meses mais tarde.

A Teosofia pode ser vista como mais uma manifestação típica do pensamento na virada para o século XX e que resultava em achar que nada seria o que parecia ser. Para tudo haveria uma explicação além da trivial. A começar pela ciência, foi o início da Física Moderna com a descontinuidade da matéria e a Teoria da Relatividade. Sigmund Freud mostrara que nossas motivações vêm do subconsciente e muitas vezes são muito diferentes das que acreditamos que sejam. Charles Darwin mostrou que as espécies se transformam e não são criações independentes e perenes. Karl Marx veio com a teoria de que as motivações econômicas são as que regem a dinâmica das sociedades. Nas artes o valor passou a vir da forma e não mais do conteúdo com a chegada da abstração. Enfim, era o ambiente ideal para se duvidar de tudo e para que se imaginassem grandes leis universais ocultas, mundos paralelos, fenômenos mentais, seres que viveriam em outras dimensões e coisas assim. A Teosofia emprestava abordagens evolutivas, científicas, especulativas e filosóficas na investigação de experiências espiritualistas e todos os tipos de misticismo.

As fotografias de Cottingley foram logo vistas como uma ponte entre o mundo tangível e um suposto intangível. Sendo fotografia, havia a isenção de um instrumento com algo de científico a registrar, sem interferências humanas, o que estivera à sua frente. Sendo de fadas, seria a prova de que outros seres inteligentes além de nós, muitas vezes relatados mas jamais registrados, habitariam nosso planeta ou nossa dimensão. Tudo bem ao gosto do pesquisador teosófico. Foi por isso que as duas fotos chamaram a atenção de um dos líderes do movimento na Inglaterra, Edward Gardner e de outro grande espiritualista, o já famoso Sir Arthur Conan Doyle, médico e escritor, criador de Sherlock Holmes. Os dois fizeram verdadeira campanha pela aceitação das fotos como evidências de suas teorias e visões de mundo.

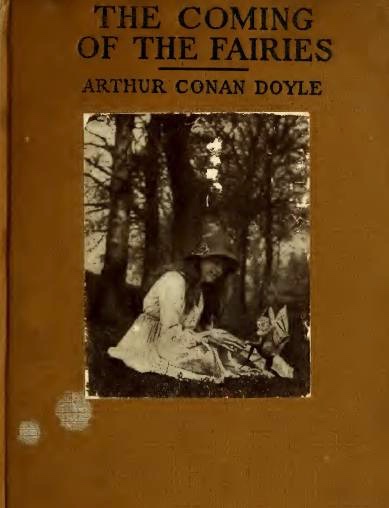

Arthur Conan Doyle escreveu um pequeno livro chamado The coming of the fairies (A vinda das fadas), no qual ele dá detalhes do caso das meninas de Cottingley e da investigação que realizou junto com Edward Gardner. Fala sobre o que disseram os especialistas consultados, sobre as principais críticas à autenticidade das imagens e termina com uma série de relatos de outros casos ligados a experiências semelhantes, de outras pessoas e seus contatos com fadas e similares.

O livro começa estabelecendo que seu objetivo não é convencer ou provar nada, mas antes relatar os fatos e deixar ao leitor a sua própria conclusão. Obviamente a postura dos céticos era de que se tratava de uma armação, de retoque fotográfico, montagem em estúdio, manipulação com dois negativos ou algo assim.

Doyle começa seu argumento usando um fato que era relativamente novo na Física: “Nós vemos objetos dentro dos limites que formam o espectro visível, com infinitas vibrações que não utilizamos, nos dois lados desses limites. Se pudéssemos conceber uma raça de seres que seriam construídos com matérias que emitem vibrações mais longas ou mais curtas, eles seriam invisíveis para nós, a não ser que conseguíssemos nos sintonizar neles ou trazê-los para nossas vibrações”.

Para o mundo das fadas nós seriamos então uma espécie de receptores regulados para outras vibrações que não as suas. A possibilidade de percebermos esse mundo escondido se abriria a partir do momento em que alguns de nós pudesse “sintonizar” as vibrações corretamente ou fazer, por algum dom desconhecido, com que eles entrassem no nosso campo perceptivo. Esse seria evidentemente o caso das meninas. A base do argumento é o hiato entre um conceito de “existência” e a “percepção dessa existência”. É tão velho quanto a filosofia. Percepção é a única evidência que temos da existência e isso abre um vale imenso para dúvidas sobre a independência e realidade dessa existência que só se manifesta subjetivamente na percepção.

Doyle usou a então recente descoberta da extensão do espectro das ondas eletromagnéticas, do qual a luz visível é apenas uma pequena parte, para dizer que as fadas existem, simplesmente demandam um tipo especial de percepção e registro, que normalmente não temos. Por algum fenômeno ainda desconhecido, aquelas fadas “desceram” ao nosso campo visual e foram vistas e fotografadas.

Esse dom especial não é dado a qualquer ser humano. Alguns poucos são capazes e entre eles as crianças tem uma aptidão muito maior que os adultos. Há aí uma ideia recorrente, presente em muitas histórias fantásticas, de que o processo de amadurecimento rumo à vida adulta significa a perda de um certo encantamento ou aptidão que somente na infância pode se revelar. Isso é claramente assumido por Doyle como algo estabelecido. Quando ele comenta a intenção de Edward Gardner de ir novamente a Cottingley, três anos após as primeiras fotos, vemos que ele duvidava da empreitada por conta dessa perda de poderes espirituais com o crescimento. “Sinceramente eu não esperava sucesso pois três anos haviam se passado. Eu sabia muito bem que os processos da puberdade são fatais para o poder para-psíquico”.

Além desse aspecto sobrenatural ser mais desenvolvido nas crianças, fazia também parte do argumento que sua ingenuidade e falta de treino em fotografia não poderia ter produzido fotos falsas tão convincentes. Muitos fotógrafos e experts argumentaram, para desacreditar a história toda, que todos viram antes fotos semelhantes e sabidamente falsas. A isto Doyle respondia: “A falácia desse raciocínio repousa sobre o fato de que as imitações foram feitas por profissionais habilidosos, enquanto que estes originais o foram por crianças sem treino”.

Gardner também ia na mesma direção de argumentação. Mais do que a prova material em si, o que pesava eram as condições insuspeitas em que foram tomadas as fotos. “Eu nem preciso evidenciar que a força deste caso repousa sobre a impressionante simplicidade e integridade da família em questão”. A família Wright era humilde, vivia em uma vila longe dos grandes centros, as protagonistas eram crianças, a câmera apenas uma Midg e tudo isso compunha o caso ideal no imaginário dos fenômenos que ocupavam os teosofistas.

Em volta deste idílico cenário, para completar, eram chamadas teorias que “explicavam” melhor as observações. Os elfos seriam compostos parte humanos parte borboletas, os gnomos viriam das traças e a fadas evoluíram a partir de insetos voadores. Ainda mais elaborado é o argumento de Doyle, que era médico, de que “Para as objeções dos fotógrafos de que as figuras das fadas mostram sombras muito diferentes das dos humanos, nossa resposta é que o ectoplasma, como o protoplasma etéreo tem sido chamado, tem uma leve luminosidade própria que poderia em muito modificar suas sombras”.

Mais robusto, embora inconclusivo, era um outro argumento de Doyle para o qual nenhum lógico poderia objetar: O fato de que falsas imagens de fadas possam ser produzidas, não implica que toda imagem de fada seja falsa. Elementar meu caro Watson.

Era então preciso investigar este caso a partir dos fatos e foi isso que fizeram. Logo que recebeu os negativos originais enviados por Mr. Wright, Gardner os levou para que fossem examinados em Londres. “Estes dois negativos são inteiramente genuínos, legítimas fotografias de uma única exposição em ambiente externo, mostra movimento nas figuras das fadas, e não há qualquer traço de trabalho de estúdio envolvendo cartões ou modelos de papel, fundo escuro, figuras pintadas, etc. Na minha opinião, são ambas fotos diretas e não retocadas”. Foi esse o parecer de um renomado fotógrafo chamado Snelling. Mas ao qual ele acrescentou que embora não houvesse evidência de manipulação, o negativo poderia ser produzido como tal se assim alguém o quisesse e sem necessariamente a presença de fadas verdadeiras.

Outros experts tiveram acesso aos negativos. Arthur Conan Doyle os levou para técnicos da Kodak. Em suas palavras, em carta a Gardner: “Eu vi Mr. West e um outro expert da companhia. Eles examinaram as placas cuidadosamente e nenhum deles pode encontrar nenhuma evidência de superposição, ou outro truque. Mas por outro lado, eles foram da opinião de que se quisessem colocar todo seu conhecimento e recursos eles poderiam produzir tais fotos com meios naturais e portanto eles não tomariam a posição de dizer que elas seriam sobrenaturais”.

Tudo que se podia afirmar é que aquelas cenas estiveram em frente à Midg de Mr. Wright. Que foram feitas com uma Imperial Plate, marca de placas fotográficas da época, que o dia estava luminoso, que a velocidade do obturador fora 1/50 s e que o assunto estava mais ou menos a quatro pés de distância da câmera. Mas se era realmente uma fada, elfo, gnomo, ou pedaço de papelão, nenhum expert quis fazer essa afirmação categoricamente.

O caso fez sucesso nos periódicos da época. Arthur Conan Doyle publicou um longo artigo na Strand Magazine, que motivou várias cartas e outros artigos, duvidando ou aclamando a descoberta. Mas aos poucos o caso foi esquecido. Uma segunda série de 3 fotos foi realizada na já mencionada segunda visita de Gardner à família Wright em 1920. Foram recebidas por Doyle e o próprio Gardner como a prova irrefutável de que as duas mocinhas de fato conseguiam chamar e fotografar aqueles seres todos. Mas o fato permaneceu isolado e não foi o início de uma nova era na relação entre humanos e fadas.

Apenas em 1978 o mágico James Randi, que se especializou em desbaratar eventos paranormais, realizou um estudo com auxilio de computadores sobre os negativos e mostrou que as figuras estavam suspensas por fios, revelando assim a falsidade da afirmação de que seriam fotos de fadas. Em 1982/83 Geoffrey Crawley, editor do British Journal of Photography, conduziu também estudos sobre os negativos e chegou à mesma conclusão. Além dos negativos em si, pesquisas com imagens às quais Elsie poderia ter tido acesso mostraram uma semelhança impossível de ser apenas obra do acaso. A figura abaixo mostra a que ponto as poses e estilo das fadas na primeira foto eram provavelmente cópias de imagens que circularam em publicações da época.

Tanto Gardner como Doyle sabiam que a Elsie era criativa, que desenhava bem e que até trabalhara desenhando para um joalheiro. Não apenas isso mas fora ainda assistente em um laboratório fotográfico. Mas nada disso os impediu de acreditar e promover o caso como o fizeram.

As fadas de Cottingley e Roland Barthes

Eu tomei conhecimento dessa história pois comprei uma Midg em um leilão e pesquisando sobre a câmera logo apareceu o caso das fadas de Cottingley. Li o livro de Arthur Conan Doyle e algumas outras fontes na internet. Em especial o Science Museum, em Londres, que guarda câmeras, fotos e documentos relativos ao caso. Tudo isso me remeteu ao livro La Chambre Claire, de Roland Barthes, que li no início dos anos 2000. Não gostei do livro mas o li e até resumi tentando gostar. Ele me parece uma longa digressão prometendo alguma elucidação sobre a natureza da imagem fotográfica, sobre o que a torna diferente de outras imagens, mas fica mais discorrendo sobre fotos específicas, fotos de sua mãe, por exemplo, sem delas tirar nenhuma conclusão abrangente e interessante. O autor faz uma tentativa de classificação mas logo a abandona. Cria novos termos como punctum, studium que lembram o ectoplasma dos teosofistas.

Ele tem ainda a honestidade ou dubiedade de ficar relativizando a importância do que está dizendo. Parece um daqueles livros que o editor pede e o autor senta-se para escreve-lo um pouco a contragosto. Foi escrito em menos de dois meses no ano de 1979. Não se faz muita pesquisa nesse lapso de tempo. Mas com a erudição e domínio que tinha da escrita, foi discorrendo sobre temas fotográficos, classificando os tipos de surpresa em fotografia, as relações da imagem com seu referente, da imagem com a morte, sem de fato formar algum entendimento novo da fotografia em meio a outras imagens. Vi agora que a recepção crítica não foi boa segundo artigo na Wikipedia.

No entanto, se você colocar a frase “ça a été” + Barthes, como eu fiz agorinha no Google, você verá algo como 119.000 resultados. Isso parece ser o legado de La Chambre Claire. Nunca vi ninguém citar outra coisa ou comentar algum outro aspecto levantado no livro além do “ça a été”.

“Ça a été” que se traduz como “isso foi”, é algo como a conclusão do livro de Roland Barthes. Ele a apresenta com alguma precaução: “O noema da Fotografia é simples, banal, nenhuma profundidade: isto foi. Já vejo nossos críticos: o quê! todo um livro (ainda que breve) para descobrir isso que eu já sabia logo à primeira vista? – Sim, mas tal evidência pode ser irmã da loucura”. Ele próprio já faz a crítica do que disse e em seguida tenta salvar essa essência (noème) da fotografia usando uma associação poética de que ela seria “irmã da loucura”. É como que dizendo ao leitor, se você achar óbvio demais, raso demais, na verdade é porque você não tem imaginação.

Quando li o livro, este “ça a été” me levou imediatamente ao Pencil of Nature de Henry Fox Talbot de 1844. Um dos pioneiros da fotografia. Foi esse o nome que ele deu à primeira publicação fotográfica com as imagens de seu novo processo negativo/positivo, o Calotype, contemporâneo ao Daguerreótipo, que era positivo direto. “Lápis da Natureza” já contém a fórmula “ça a été”. Este foi o grande motivador da fotografia, isto é, a possibilidade de se produzir uma imagem sem a interferência humana, a imagem luminosa da câmera escura gravando-se sobre uma superfície, a natureza dominada e reproduzindo-se ao nosso serviço. Essa espécie de automatismo do registro fotográfico está presente nos escritos de todos os fundadores da nova técnica e era claramente onde residia o seu valor, pelo menos ao tempo de sua invenção. A câmera fotográfica registra o que estiver à sua frente, logo, esse registro deixado é registro de alguma coisa que existiu: “ça a été”.

Mas e as fadas de Cottingley? Foram? Sim claro, foram. Como atestaram os experts para Gardner, para Doyle e para o mundo, o negativo não foi manipulado e só podia ser o registro de algo que existiu. O “Ça a été” de Barthes aplica-se também às fadas de Cottingley. Isso mostra o quanto essa fórmula é verdadeira e inútil ao mesmo tempo. É simplesmente a consequência óbvia do que é fotografia. O que realmente importa discutir é que sentido fazemos dessas imagens que gravamos com a luz.

Imagem e verdade

Muito mais interessante é o ponto trazido por Ernst Gombrich, em seu clássico Art and Illusion, quando ele nos lembra que as imagens não mentem. Ele diz que se houver mentira, esta estará forçosamente na legenda. Se na primeira foto realizada por Elsie a legenda for “Frances com as fadas dançantes”, será uma mentira – como se esclareceu anos mais tarde. Porém, se for “Frances com as fadas de papelão”, nesse caso será uma verdade… e sobre a mesma imagem!

A foto em si, a imagem em si, nem importa se foi manipulada ou não, nem importa se “ça a été” ou não, ela não é uma afirmação, ela não “diz” nada. Não sendo afirmação, não aderem, não se aplicam a ela as qualidades de verdadeira ou falsa. Uma afirmação precisa de um verbo e uma imagem não tem verbo. Afirmações são construções da fala enquanto que as imagens são símbolos que remetem a coisas que podem ser reais ou irreais e na maioria esmagadora das vezes apenas convenções de uma dada cultura. Aprendemos a ler imagens como aprendemos a ler textos. Mas elas apenas mostram, remetem a algo, segundo certas regras, mas não afirmam nada.

Vejamos um caso bem ilustrativo sobre o duvidoso poder afirmativo das imagens. Temos acima a reprodução de uma das maiores pinturas a óleo do século XVI. Ela foi encomendada a Paolo Veronese, em 1573, para a parede do fundo do refeitório da Basílica de São João e São Paulo e mede 5,55 x 12,80 metros. O tema, muito adequado para um refeitório em um mosteiro Dominicano, deveria ser a Última Ceia, normalmente Cristo e seus 12 apóstolos. Embora a tela mostre toda maestria de Veronese ela lhe trouxe sérios problemas com a Inquisição Romana. Causou irritação a presença de bufões, bêbados e palhaços nesse evento máximo da vida de Jesus Cristo. Realmente a atmosfera representada não tem nada da gravidade que o momento bíblico deveria inspirar. Em vez disso é irreverente e ligeiro como uma boa festa palaciana.

Veronese foi acusado de heresia e condenado a mudar a enorme tela em apenas 3 meses. Porém, consciente de que as imagens não são afirmações em si, e provavelmente não querendo encarar o trabalho de retocar a tela imensa, Veronese mudou apenas o título. A tela, em vez de “A Última Ceia”, passou a se chamar “Banquete na casa de Levi”. Uma referência a uma outra passagem bíblica, incomparavelmente menos importante que a Última Ceia e da qual muitos pecadores tomaram parte segundo as próprias escrituras sagradas. O processo na Inquisição foi encerrado sem que Veronese precisasse mexer qualquer coisa na pintura.

O poder sugestivo das imagens

Podemos ver os “fakes”, retoques, manipulações e montagens como formas de se usar o suposto ça a été fotográfico para levar o observador a construir por sua conta legendas erradas. Mas o grosso das imagens que vemos não são manipuladas a esse ponto, porém, são capazes de construir entendimentos que, não sendo tecnicamente verdadeiros ou falsos, são assim mesmo capazes de influenciar entendimentos e comportamentos.

Mesmo fotos autênticas tem um poder formador, ou até manipulador, que reside justamente nesse “não afirmar nada”. Elas têm, em vez disso, um poder de “sugerir” afirmações que nascem da confrontação do contexto do observador com aquilo que ele vê na imagem. A rigor, é o observador que cria suas fadas. O pai de Elsie Wright pode não ter dado a mínima importância para a foto que sua filha fez, já Arthur Conan Doyle a viu como uma descoberta fantástica. Muitos dos que produzem imagens e muitos que as colocam em circulação sabem usar esse poder sugestivo. Algumas vezes o fazem com fins louváveis e outras vezes nem tanto.

Na ausência de legenda, ou até a despeito da legenda, é o observador cria suas interpretações para as imagens. Com ou sem ça a été, a partir de uma imagem qualquer, fotográfica ou não, narrativas são criadas como que involuntariamente.

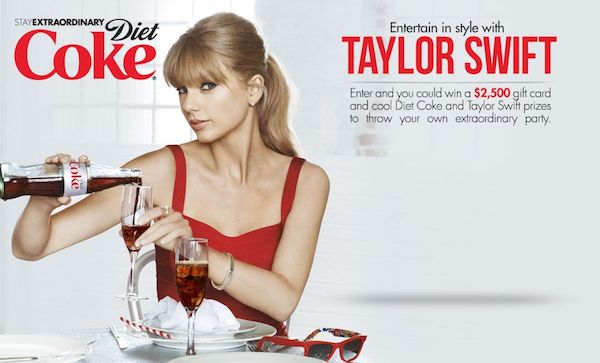

Ao ver uma imagem na qual, por exemplo, uma celebridade está tomando um refrigerante, a imagem poderá levar alguém a crer que aquela pessoa gosta do tal refrigerante, que ela é magra por tomar o refrigerante e que pessoas magras e felizes em geral tomam o tal refrigerante. Todos sabemos o que é propaganda, que a celebridade foi paga para fazer a foto e permitir o seu uso, mas a sugestão funciona mesmo assim.

Não sendo afirmações em si mesmas, as imagens de certa forma isentam o seu emissor da responsabilidade de provar as afirmações que delas possam ser tiradas ou que elas venham a sugerir na mente do observador, por mais óbvias que sejam essas sugestões. Ele pode argumentar que tais conclusões são do público e que em momento algum ele disse aquilo categoricamente. Ele não afirmou. Veronese, para não mexer na imagem, simplesmente mudou a afirmação que a acompanhava. Embora fosse uma criação em pintura ele era responsável pelo que se poderia concluir de sua visão da Última Ceia – mas somente até o ponto em que ele afirmasse que aquela era uma pintura da Última Ceia.

Não é sem uma boa dose de autoritarismo que se imputa a alguém uma responsabilidade por aquilo que ele não disse categoricamente e ainda pior, sem lhe dar a chance de esclarecer qual é de fato a sua posição sobre o assunto. Até a Inquisição, famosa por seu exíguo espaço para condescendências, deu essa chance a Veronese.

A censura, quando instrumento de ditaduras e regimes de exceção, têm nas imagens o seu território mais espinhoso. É em geral muito mais fácil qualificar um texto do que uma imagem como ilegal, subversivo ou revolucionário. É claro que a linguagem figurada e as analogias dão uma boa margem de manobra aos que desafiam o poder estabelecido com a palavra. Mas um texto “afirmativo” é cristalino de um modo que as imagens, a rigor, nunca o são.

Isso dá um poder corrosivo e transformador às imagens que faz delas um dos meios privilegiados da propaganda, seja visando o consumo, a religiosidade, a política, enfim qualquer revisão de valores e comportamentos de grupos ou da sociedade inteira. É comum que encontremos nas imagens os prenúncios de transformações que só se concretizam tempos mais tarde em consenso, na forma de novos valores, costumes e até leis.

Realismo pré-fotografia

Além dessa ideia de autenticidade, um pouco problemática como vimos, a fotografia criou um novo espaço para o conceito de uma representação realista. São duas questões entrelaçadas porém distintas. Uma coisa é a imagem fotográfica ser autêntica, sem manipulações, outra coisa é ser “como se eu estivesse vendo”. Um exemplo óbvio é ponderarmos que uma foto em branco e preto pode ser autêntica mas será sempre menos realista que uma tecnicamente equivalente porém colorida. Sem tentar definir o que seria realista, vamos usar o senso comum que seria representar as coisas tais quais elas se apresentam visualmente. Isso é muito complexo se for levado a sério. Mas vamos usar esse entendimento mais ligeiro. É fácil observar, olhando para a história das imagens, que a preocupação com realismo precedeu em muito a fotografia e preparou terreno para ela. A fotografia não foi uma ruptura nesse sentido.

Por muitos séculos, realismo não foi uma preocupação na produção de imagens. A maioria esmagadora das imagens produzidas a partir da Alta Idade Média não eram sequer de coisas que existiam ou aconteciam aqui na Terra. Quando eram, eram imagens de reis e suas batalhas, mas nesses casos, a idealização, a atenção aos símbolos da realeza e clareza da narrativa eram muito mais importantes que verossimilhança ou ilusão visual. O indivíduo era acima de tudo o portador de um nome, de uma linhagem, de um título. As aparições públicas de reis e nobres eram oficiais, protocolares e seus traços individuais eram muito menos importantes que seu nome, suas armas, vestes e coroa.

O desejo de um realismo foi introduzido muito lentamente. Alguns artistas como Kasemir Malevich (1879-1935), por exemplo, trataram de traçar uma história da arte como uma linha evolutiva das imagens rumo à perfeição da qual ele próprio seria a expressão viva. O percurso fora de um início tosco, passou pelo realismo e finalmente descobriu a abstração que seria como o nec plus ultra das artes. Atribuíram a falta de verossimilhança das imagens pré-renascimento a uma falta de destreza e conhecimento. Disseram a mesma coisa de povos na África ou Américas, eram ineptos como crianças para desenhar. Seria um desejo frustrado para o artesão medieval a sua incapacidade de fazer algo no nível de um Leonardo ou Michelangelo – como se ele soubesse o que viria a ser um Leonardo ou Michelangelo. Isso é simplesmente ingênuo e ignorante. Na verdade não havia vontade alguma de se representar as coisas visualmente. O cristianismo, era a religião “do livro”, da palavra, e no início, condenava simplesmente toda e qualquer imagem. Realista ou não realista, ilusão ou não ilusão, esses questionamentos não existiam. Quando as imagens entraram, entraram caligráficas e estilizadas, como que engendradas a partir do próprio alfabeto.

Giotto di Bondone Lamentação, Capela Scrovegni

Sabemos que Giotto (c. 1267 – 1337) foi um dos que começou a se perguntar como que as cenas da bíblia seriam vistas por alguém dentro do espaço onde ocorreram, observadas de um certo ponto de vista, dentro de uma certa paisagem ou ambiente físico, como se o artista fosse uma testemunha ocular do evento sagrado.

Cristo em Majestade – Evangelho do Monastério de Lindisfarne sec VIII – Inglaterra

Giotto começou a se perguntar porque outros artistas fizeram os panejamentos com tantas dobras. Os tecidos não caem assim. A resposta é que a preocupação de seus antecessores não fora a de representar como que o tecido cai. As dobras no manto de Cristo no Evangelho de Lindisfarne, acima, igualmente espaçadas, tinham uma função mais ornamental e apenas sugestiva de sua natureza física. A força da imagem devocional vinha de sua beleza, de sua harmonia e do trabalho manual do artista com seu esmero e capricho. Era uma imagem e não uma cena. A partir de Giotto começamos a acompanhar a possibilidade de um panejamento ilusionístico nas vestes dos personagens sagrados. As passagens bíblicas tornaram-se cenas da bíblia e isso foi muito novo, uma verdadeira ruptura. O próximo passo foi se debruçarem sobre motivos completamente laicos, mas antes os artistas empenharam-se em representar com naturalidade o sobrenatural.

Invenção do indivíduo

Não foi só nas cenas religiosas que um crescente interesse por uma relação mais direta entre o aspecto físico e sua representação imagética teve impacto. A partir de algum momento logo depois do ano 1000, começou a tomar forma um conceito novo de “indivíduo”. Antes disso o sujeito era membro de algum grupo, tinha um papel definido que o determinava independentemente de possíveis preferências pessoais. Fazia o que seus antepassados fizerem e tinha que ser o que eles foram. A sua condição de indivíduo ocupava um distante segundo lugar. Com a invenção do amor cortês, dos contos de cavalaria, Roman de la Rose, Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda e seus trovadores, traços psicológicos e de personalidade começaram a vir à tona.

Retrato de Jean II, le Bon, anônimo c 1350 – Louvre.

Na heráldica a figura do rei de perfil, por ser esse o ângulo mais distintivo de uma fisionomia, já era usada há muito tempo e podia guardar sim uma relação de semelhança com o retratado. Mas a imagem acima é considerada o primeiro retrato feito para ser apenas um retrato e a mostrar preocupação com o reconhecimento da pessoa em questão. Isso era novo. Para encontrarmos algo semelhante teríamos que recuar aos retratos do Fayum no Egito Romano aos tempos de Cristo. Depois disso o interesse em verossimilhança em retratos conheceu uma longa abstinência para ressurgir apenas lá pelo século XIV. Essa pintura em madeira do Rei da França, com essa expressão até descontraída, mesmo que não seja realmente o primeiro, é um exemplo que assinala essa transformação.

Uma vez reinstalado o desejo de que fisionomias fossem reconhecidas em uma imagem, a ideia de fotografia começava a fazer sentido. É claro que os artistas imediatamente desenvolveram as técnicas e materiais para atender esse desejo crescente, mas em certos casos já se sentia um certo incômodo com essa intermediação.

Situação típica em que um processo mecânico teria inegáveis vantagens sobre os manuais é o dos retratos pré-nupciais. Quando um casamento estava em negociação e os noivos teriam dificuldades para um possível encontro ao vivo, um pintor de confiança era enviado para fazer um retrato fiel, em geral da noiva. Mas isso dependia mais de quem seria a decisão final, às vezes era da mulher, e o retrato serviria para ajudar a decidir ou não pelo enlace. Mas o que se esperava da imagem era isenção com precisão, algo que podemos novamente chamar de “realismo”.

O retrato reproduzido acima é de Isabela de Portugal. O pretendente era Felipe o Bom, Duque da Burgundia. Realizado quando ele acertava com a corte portuguesa o seu terceiro casamento e a noiva tinha 30 anos de idade. Ninguém menos que Jan van Eyck deslocou-se algo como dois mil quilómetros, em 1428/29, para realizar o retrato e enviá-lo pela mesma rota para Bruges (hoje Bélgica) onde o interessado duque o aguardava. Infelizmente o original se perdeu e a gravura acima é apenas uma cópia. Não é importante para o exemplo, mas os dois se casaram em 1430 e tiveram 3 filhos.

Talvez você esteja se perguntando sobre a dificuldade de se imaginar a real fisionomia de alguém apenas por um retrato pintado. É um ótimo ponto. Talvez você esteja pensando como é bom que a fotografia tenha sido inventada para casos em que a imagem tenha que ser fiel. Mas é oportuno para lembrar que realismo, mesmo fotográfico, é algo que se aprende. Nós, depois de vermos muitas pessoas reais e suas respectivas fotografias, pegamos o jeito dessa mídia e a partir de um certo ponto, apenas por uma fotografia, conseguimos imaginar como a pessoa é na realidade. Com excessão talvez das pessoas famosas, estas em geral decepcionam quando as vemos ao vivo. Mas isso é por conta que todas as suas aparições diante das câmeras são estudadas e a pessoa real é mais um suporte para um personagem que se cria.

Mas de qualquer forma, temos um decodificador fotográfico desenvolvido à custa de treino. Depois fica parecendo algo natural, não sentimos nenhum esforço sendo realizado e temos dificuldade em entender como que alguém pode pensar ou ver diferente. Ficamos achando que canhestras e datadas são as imagens de outros povos, de outras épocas, mas a nossas não, as nossas são “realistas”. Mas é fato que pessoas sem o hábito de ver fotos, mesmo fotos que consideramos perfeitas, têm dificuldade em fazer a tradução. Em 1429, Felipe o Bom tinha mais treino que qualquer um de nós para imaginar como seria a sua Isabela a partir de uma pintura de Jan van Eyck. O filósofo americano Nelson Goodman (1906-1998), define “realismo” como uma representação em linha com as convenções de seu tempo. É uma ótima definição.

Invenção da Natureza

A fotografia deve muito à invenção do conceito de Natureza como o conhecemos em nossos dias. Uma nova natureza terrestre e independente. Ainda criação divina sim, sem dúvida, mas caminhando com suas próprias leis e portanto ao alcance do homem. Quando as “coisas” deste mundo viraram assunto para os desenhos e pinturas, foi então que o campo ficou finalmente pronto para a fotografia entrar na história.

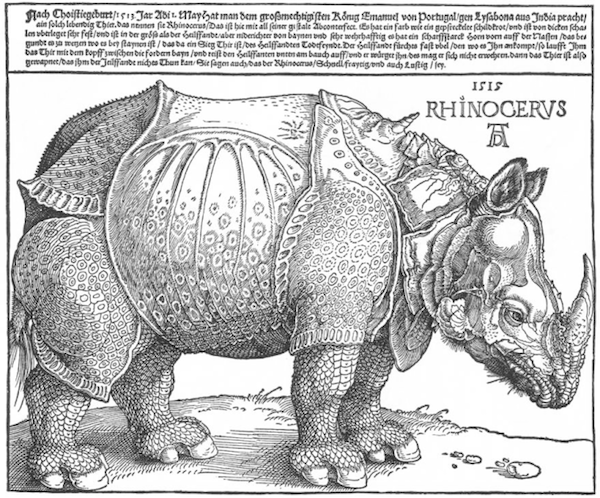

Albrecht Dürer- Rinoceronte – Xilogravura de 1515

O rinoceronte de Dürer (1471–1528) não tinha valor devocional algum. Não havia motivo para o artista se esmerar tanto em inventar texturas, escamas em uma espécie de couraça que lembra armaduras de um cavaleiro medieval. Mas o problema é que ele entalhou esse finíssimo trabalho em madeira a partir uma descrição. Ele nunca viu um rinoceronte em sua vida. Embora este desenho tenha corrido o mundo e feito enorme sucesso como representação fiel do exótico animal, em algum momento começaram a perceber, neste e em outros casos, que o artista fora criativo onde não deveria ter sido. As imagens não eram mais para se adorar um ser ideal chamado rinoceronte. Eram antes para se conhecer e reconhecer os rinocerontes de verdade.

Após a expansão marítima, o desejo de saber, de investigar os novos mundos e toda a diversidade da natureza cresceu e foi a base da zoologia, da botânica, da geologia e também da própria História, assim com H maiúsculo, através de documentos, monumentos, e materiais arqueológicos. Foi o início de todas as ciências antropológicas, de todos os estudos de povos e civilizações nas mais diversas formas de manifestação e presença humana sobre a Terra.

O século XVIII viu nascer os grandes museus e uma explosão de publicações sobre conhecimentos gerais. As coleções e gabinetes de curiosidades já eram moda há muito tempo entre burgueses e até aristocratas. Mas o mesmo desejo satisfazia-se para os menos afortunados de forma mais acessível por meio de publicações. Foi epidêmico o crescimento na produção e distribuição de imagens. Finalmente, provavelmente, qualquer um que fosse chamado a descrever as características ideais dessas imagens, ou o que esperavam delas, iria nos descrever a fotografia, muito antes de sua invenção.

Acima está a capa de um volume da História Natural do inglês John Ray (1627 –1705). Originalmente escrito em latin, no século XVIII, esta tradução para o francês foi publicada em 1767. John Ray foi um dos mais importantes naturalistas, iniciador dos estudos sistemáticos da natureza já com o enfoque que temos até nossos dias. Muito da taxonomia que utilizamos para nomear plantas e animais veio do sistema proposto por John Ray. Foi ele também que propôs o conceito de “espécies” para animais e plantas, e a forma de classificá-las.

Muito além dos retratos pré-nupciais, foi nas ciências que se fez sentir de modo mais claro a necessidade da fotografia. Abaixo está um trecho da “nota introdutória” (avertissement) à publicação do volume sobre ornitologia de John Ray

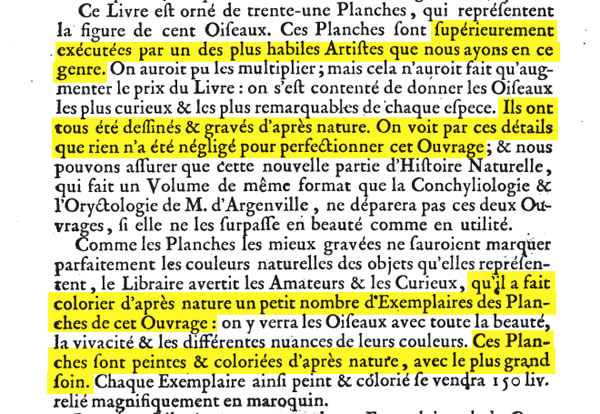

Estão salientadas em amarelo observações sobre as ilustrações gravadas no livro :

- Superiormente executadas por um dos mais hábeis artistas que temos nesse gênero. [foram desenhadas, gravadas e coloridas por um artista chamado Martinet]

- Elas foram todas desenhadas e gravadas sobre o vivo. Vê-se pelos detalhes que nada foi negligenciado para a perfeição desta obra.

- …que ele [livreiro] fez colorir sobre o vivo um pequeno número de exemplares das pranchas desta obra

- Estas pranchas são pintadas e coloridas sobre o vivo com o maior cuidado.

É fácil perceber que aquilo que uma tal publicação precisava era de fotografia. A expressão em francês d’après nature, que eu traduzi como “sobre o vivo”, aparece 3 vezes neste pequeno trecho. Ela quer dizer que as imagens não são de memória, menos ainda de “ouvir falar”, mas que foram feitas da observação ao vivo do pássaro em questão. Ela quer dizer ça a été.

D’après nature, é um modo de proceder e virou um selo, uma requisição básica para todas as imagens cujo objetivo seria apresentar fidedignamente o seu referente. Rinocerontes de Dürer não foram mais aceitos. Até mesmo a pintura artística, para a qual a autenticidade não é a princípio uma máxima, saiu do atelier para o campo aberto. No início foram os blocos de notas, com desenhos e esboços executados rapidamente e apenas preparatórios para o posterior trabalho à óleo. M. as todos conhecemos a figura emblemática do pintor com seu cavalete, avental, tubinhos de tintas e paleta pintando ao ar livre, d’après nature.

página do livro de John Ray sobre ornitologia

No final do século XVIII a fotografia já era mais do que esperada, era um clamor dos tempos. É por isso que ela teve várias invenções independentes pelo mundo. Mas olhando para a gravura acima, muito pobremente reproduzida a partir de uma digitalização disponível online pela Biblioteca Nacional da França e capturada em um print screen do Adobe Acrobat, podemos perceber que a concorrência era dura.

Levaria décadas para que a fotografia pudesse fazer frente à riqueza de uma boa gravura. Isso para ficar nos meios mecânicos de reprodução. Qualquer um que tenha visto de perto uma tela de Jan van Eyck ou Rogier van der Weyden irá lembrar que esses pintores do norte da Europa sabiam materializar o mundo em suas telas já no século XV. A tradição se manteve e muitas pinturas ditas hiper-realistas em nossos dias usam recursos que parecem ir além do fotográfico. A impressão é tão forte que “realismo” apenas não basta e é por isso que o prefixo “hiper” lhe é acrescentado.

Mas as primeiras técnicas fotográficas eram completamente incapazes de render a viva impressão que temos das penas dos pássaros nessa gravura de mais de 250 anos. Mais do que ver, elas nos permitem “entender”. Essa imagem não apenas nos mostra, ela nos “ensina” como são esses pássaros. Às vezes o desenho consegue ser didático de uma forma que falha na fotografia mesmo com todos os recursos até mesmo do digital.

A questão é que sobre a foto sabia-se que o processo era “ruim” porém mecânico e a princípio sem interferências humanas. Aos poucos também, fatores como a rapidez, portabilidade, pouca habilidade exigida e economia mostraram-se fatores decisivos. Mas sempre será mais inerente à imagem gravada ou pintada que o seu ça a été é bem mais problemático por depender das habilidades e da honestidade do autor, ainda que bem executada e que conte muito mais sobre formas, texturas e detalhes. Historicamente, a fotografia substituiu a ilustração quando demos preferência a algo mais fácil e mais pobre em nome de sua autenticidade.

Roland Barthes tem razão ao chamar a atenção para o ça a été trazido pela fotografia apenas se atentarmos para esse fato de que na verdade não foi o ilusionismo ou a precisão fotográfica que fez com que meios manuais de se produzir imagens fossem abandonados em favor da nova técnica. O ponto central era a demanda por imagens que fossem mecânicas, isentas e independentes da mão do artista.

Autenticidade fotográfica hoje

Resumindo o que vimos até aqui. Foi assim que no início do século XIX já estava instalada uma vontade, um desejo, uma ânsia por autenticidade nas imagens. A fotografia foi a resposta para essa busca. Resposta até certo ponto imperfeita, pois os truques, retoques e montagens vieram praticamente junto com o pencil of nature. Também temos que ponderar que a imagem fotográfica muitas vezes não chega a ser tão clara e didática como uma ilustração. Mesmo com essas ressalvas, a fotografia foi extremamente bem sucedida e foi empossada como padrão de representação autêntica da realidade por conta de uma suposta impessoalidade e evidente facilidade do processo. Tudo isso considerado, há uma inegável eficiência na fotografia quando se trata de representar uma cena de modo autêntico e que se preste bem a uma leitura tipo realista. Realista tem aqui o sentido de permitir a alguém imaginar algo assimilável à experiência visual que teria se estivesse onde esteve a câmera no momento da tomada da foto.

Mas a questão para a qual eu quis chamar a atenção é que isso só acontece quando há uma “vontade” de autenticidade e realismo por parte dos envolvidos na produção, circulação e consumo das imagens. A fotografia surgiu dessa vontade que está longe de ser universal e atemporal. Antes disso, essa vontade veio de um processo histórico, surgiu com muita força no século XIX como coroamento de um longo projeto do qual alguns pontos e evidências foram aqui brevemente mencionados. Essa “vontade” por séculos não existiu e hoje parece que, apesar da disponibilidade técnica, vem perdendo importância.

Existem momentos e condições em que não se quer ver como se estivéssemos na posição da câmera. Queremos ver um mundo diferente. Evidentemente esse é muitas vezes o caso hoje. Queremos ver cores distorcidas, adoramos high key, low key, filtros, correções e adulterações de todos os tipos. Adoramos céus negros em dias de sol. Adoramos fotografia Infra-Vermelha. Adoramos interferências que antes seriam simples defeitos na imagem. Há um verdadeiro ressurgimento de processos fotográficos históricos, abandonados, justamente por sua precariedade, mas recentemente se tornaram atraentes por seus defeitos. Será que isso é conceitualmente diferente da imagem caligráfica de mil anos atrás? Não é necessariamente uma diminuição do papel ou prioridade do real em nossas imagens? Não seria apenas um outro tipo de “não real” e “não autêntico” simplesmente fabricado de outras maneiras e em outras direções? Não é verdade que por vezes não nos incomoda, até apreciamos, quando a câmera mostra o que nunca existiu e/ou quando a legenda mente descaradamente?

Uma sociedade que se reconhece como “pós-verdade”, tem toda pré-disposição para ser também “pós-fotográfica”, ou seja, usar a fotografia para produzir imagens sem compromisso algum com o autêntico ou o realista. Sem julgamento de valor, sem entrar na questão de se isso é bom ou ruim, o fato é que aquilo que fez nascer a fotografia não é mais, não com a mesma força de outrora, o que esperamos dela em nossos dias. Em muitas situações, não se exige mais que ela seja o pencil of nature na maneira como foi idealizada para ser.

Talvez por uma questão de simples tradição, a câmera ainda goza de uma reputação de isenção na representação das coisas. Ainda ouvimos gente dizendo “isso foi capturado em câmera”, ou “isto é uma foto” como atestado de autenticidade. Mas quem ouve esse argumento está cada vez mais cético quando ao que isto quer realmente dizer. Objetivamente a câmera fotográfica ainda se presta para a foto científica onde a isenção é crucial. Mas a credibilidade das afirmações que são ou que podem ser feitas a partir das milhares de imagens que nos invadem, em especial nas mídia sociais, parece estar diminuindo a cada dia. Ser fotográfica não dá a uma imagem hoje o status que ela tinha há poucas décadas. Mesmo a foto científica, quando circula nas mídias eletrônicas, já não inspira a mesma confiança de antes pois as instituições e os veículos em si já não são capazes de afirmar a própria idoneidade ou de suas fontes. A idoneidade volta a ser questionada. A autoridade perde sua universalidade e seu escopo não vai além de grupos e seus interesses.

Fake news são habitualmente apoiadas por alguma imagem. Não assusta que sejam produzidas, isso não é novo, o que assusta é ver como são repassadas por pessoas que sabem que são fakes ou que têm uma fé cega na sua veracidade só porque trazem o que elas querem acreditar. Dizem o que elas querem ouvir. Se for a favor de seu posicionamento, se levar os outros a pensar mal daquilo que odeiam, ou bem daquilo que amam, a mentira, só por ser mentira, não os incomoda mais.

Essa postura dá um novo lugar para a fotografia em nossa sociedade. A fotografia digital, com sua flexibilidade incomparavelmente maior que a analógica, acaba sendo o meio de produção por excelência dessa nova fotografia. Cada vez mais imagens circulam e são absorvidas, interpretadas, por meio de mecanismos muito parecidos com a antiga fé. Há uma predisposição a dar ou não dar credibilidade a quem produziu e/ou quem circulou a imagem. Essa aceitação aquece um sentimento confortável de pertencimento ao grupo que a aceita e, igualmente prazeiroso, de odiar os grupos que porventura a neguem. A imagem confronta-se com posicionamentos que já estão internalizados e é a partir desse confronto que se determina a sua condição de autenticidade e que se reputam verdadeiras as afirmações que sobre ela possam ser feitas. Vivemos definitivamente uma espécie de The Coming of Faries, a Vinda das Fadas.

Li e vou ler de novo!